Limites planetários e a acidificação dos oceanos no contexto da COP30

Reinaldo Dias

Articulista do EcoDebate, é Doutor em Ciências Sociais -Unicamp

Pesquisador associado do CPDI do IBRACHINA/IBRAWORK

Parque Tecnológico da Unicamp – Campinas – Brasil

http://lattes.cnpq.br/5937396816014363

reinaldias@gmail.com

Durante séculos, os oceanos foram tratados como depósitos naturais vastos e capazes de absorver os excessos da civilização em expansão. Essa crença em uma estabilidade infinita sustentou a ideia de que o mar funcionaria como um amortecedor permanente com capacidade para diluir poluentes, armazenar calor e regular o clima. Mas essa ilusão se desfez. O oceano tornou-se o reflexo mais nítido da crise ambiental planetária, com aquecimento, acidificação, perda de oxigênio e de biodiversidade sem precedentes.

Os relatórios Planetary Health Check 2025 e Copernicus Ocean State Report 9, publicados recentemente, mostram que a estabilidade marinha entrou em colapso, revelando que o planeta atravessa uma tríplice crise, interligando as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição. A degradação oceânica, antes invisível, tornou-se o indicador mais tangível dessa convergência de pressões. O que antes sustentava o equilíbrio climático agora o ameaça.

Com a aproximação da COP30 torna-se indispensável articular a agenda climática global ao que ocorre nos oceanos. A conferência representa um momento decisivo para integrar as políticas de mitigação e adaptação às dinâmicas marinhas, reconhecendo que o oceano é o maior regulador climático do planeta e o elo entre todas as dimensões da crise ambiental. Ignorar sua condição crítica seria comprometer a própria efetividade dos acordos climáticos e das metas de descarbonização.

O presente artigo analisa as dimensões científicas, sociais e políticas desse colapso oceânico, discutindo a falência da governança global, o papel da ciência e da sociedade civil e os caminhos ainda possíveis para evitar o ponto de não retorno.

Argumenta-se que a restauração dos oceanos exige mais do que soluções técnicas, requer uma transformação estrutural das economias e uma nova ética de responsabilidade compartilhada, capaz de reconciliar humanidade e natureza, restaurando o equilíbrio essencial que torna a vida possível no planeta.

1. Introdução

A crise ambiental global deixou de ser uma ameaça distante para se tornar uma realidade presente. O aumento das temperaturas médias, as ondas de calor sem precedentes, a perda acelerada de biodiversidade e a escassez de água doce são sinais de um planeta que já ultrapassou sua capacidade de autorregulação. Em 2025, a evidência mais contundente desse desequilíbrio vem dos oceanos: eles estão mais quentes, mais ácidos e mais desoxigenados do que em qualquer outro período registrado. O que antes funcionava como o principal sistema de amortecimento climático da Terra começa a dar sinais de colapso (PI, 2025), com efeitos diretos sobre a estabilidade do clima, os ciclos biogeoquímicos e a sobrevivência das espécies marinhas e humanas.

O conceito de limites planetários surgiu em 2009, formulado por cientistas do Stockholm Resilience Centre e do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático (PIK). A proposta buscava definir uma espécie de “zona segura” para a humanidade, delimitando nove processos fundamentais cuja integridade assegurasse a estabilidade do sistema terrestre. Esses processos incluem o clima, a integridade da biosfera, o uso da água doce, os ciclos do nitrogênio e do fósforo, a acidificação dos oceanos, as mudanças no uso da terra, a poluição química, o esgotamento do ozônio e a carga de aerossóis atmosféricos. Transgredir qualquer um desses limites significa colocar em risco a capacidade do planeta de sustentar a vida em equilíbrio (PBScience, 2025).

Nos anos seguintes, revisões sucessivas refinaram o modelo original, tornando-o uma das principais ferramentas científicas para avaliar a saúde do planeta. Em 2015, a metodologia foi atualizada com dados mais precisos sobre o impacto humano nos sistemas naturais, e em 2023 uma nova versão passou a integrar indicadores sobre a poluição e a integridade ecológica dos oceanos. Essa evolução refletiu um consenso crescente, considerando que o oceano não é apenas um dos limites planetários, mas o eixo que conecta todos os demais, o clima, a biodiversidade, os ciclos biogeoquímicos e a água doce. Quando o oceano se desequilibra, o planeta inteiro entra em colapso sistêmico (Antonisse, 2025).

Atualmente, a avaliação científica indica que sete dos nove limites planetários já foram ultrapassados. Antes de 2025, já se encontravam transgredidos: clima, integridade da biosfera, mudanças no uso da terra, ciclos biogeoquímicos (nitrogênio e fósforo), entidades novas/poluição química e uso da água doce. Em 2025, a acidificação dos oceanos foi reconhecida como o sétimo limite a cruzar a zona de risco. Essa constatação marca um ponto crítico, com o oceano, por séculos principal sumidouro de carbono e regulador térmico, passando a reagir às agressões acumuladas, convertendo-se de aliado em vetor de instabilidade global (PBScience, 2025; Antonisse, 2025)

Foi nesse contexto que, em setembro de 2025, dois relatórios internacionais trouxeram novos alertas sobre o estado dos mares e o risco de ultrapassagem irreversível dos limites oceânicos. O Planetary Health Check 2025, elaborado por uma rede internacional de cientistas ligados ao PIK e à Earth Commission, revelou que a estabilidade química e térmica dos oceanos entrou em colapso (PBScience, 2025). Poucas semanas depois, o Copernicus Ocean State Report 9, publicado pela Agência Espacial Europeia e pelo Serviço de Monitoramento Marinho Copernicus, confirmou que os oceanos enfrentam uma tríplice crise — climática, biológica e química — que ameaça o equilíbrio do sistema terrestre (Copernicus, 2025). Juntos, esses estudos evidenciam o agravamento da instabilidade oceânica e colocam os mares no centro da atual crise planetária.

2. A ultrapassagem do limite planetário

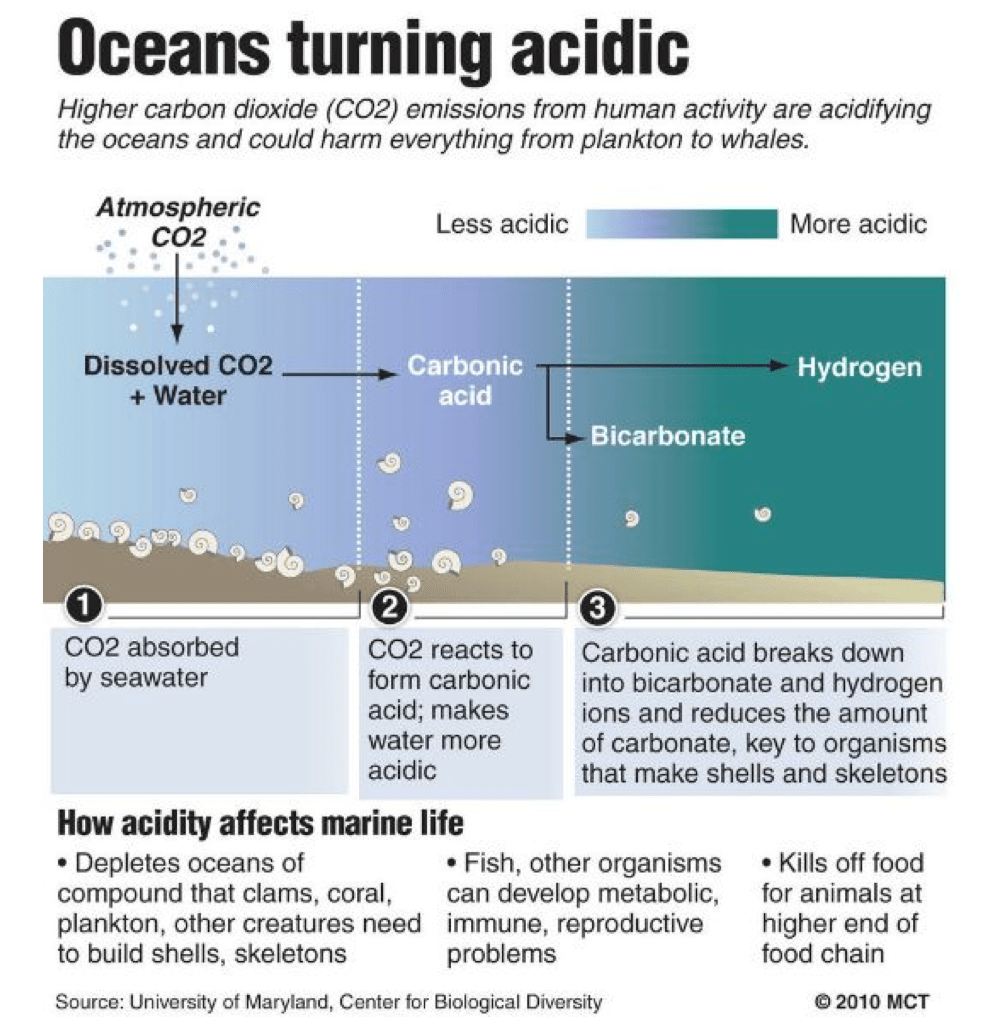

A degradação dos oceanos, confirmada pelos dois relatórios mencionados, representa o sinal mais evidente de um colapso global em curso. Durante séculos, o oceano funcionou como um amortecedor do sistema climático, absorvendo calor e cerca de um quarto do dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas. Esse papel vital, no entanto, está sendo exercido à custa de uma transformação química profunda com o oceano tornando-e progressivamente mais ácido, menos oxigenado e menos capaz de sustentar a vida. O resultado é um desequilíbrio que ameaça a própria estabilidade do planeta.

O Planetary Health Check 2025, trouxe a constatação de que a Terra ultrapassou um de seus limites planetários mais sensíveis — o da estabilidade oceânica. O estudo aponta que o equilíbrio químico e térmico dos oceanos entrou em colapso, afetando diretamente a segurança ecológica da Terra. O relatório identifica seis parâmetros planetários em situação crítica — clima, biodiversidade, uso da água doce, ciclos biogeoquímicos, poluição e integridade da biosfera — e destaca que a acidificação marinha é o sétimo limite a ser ultrapassado em escala global (PBScience, 2025).

Desde o início da era industrial, o aumento das emissões de dióxido de carbono reduziu o pH médio dos oceanos de 8,2 para aproximadamente 8,05. Essa alteração, embora pareça pequena, tem consequências devastadoras. A redução na disponibilidade de íons de carbonato compromete a formação de conchas, esqueletos e recifes que são estruturas essenciais à vida marinha. Corais, moluscos e plâncton, que dependem da calcificação para sobreviver, estão entre os primeiros a sofrer os efeitos desse processo. Ao enfraquecer a base das cadeias alimentares marinhas, a acidificação ameaça ecossistemas inteiros e a segurança alimentar de milhões de pessoas (PBScience, 2025).

Pesquisas conduzidas por instituições como a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) e o Plymouth Marine Laboratory do Reino Unido confirmam que a acidificação está se intensificando em todas as regiões do globo, inclusive em zonas costeiras antes consideradas estáveis. Esses estudos demonstram que o oceano absorve hoje uma fração crescente do CO₂ atmosférico, mas o preço é alto: as águas tornam-se mais corrosivas, dificultando a formação de estruturas calcificadas e comprometendo a capacidade do mar de armazenar carbono. Trata-se de uma transformação silenciosa, mas com efeitos cumulativos e de longo prazo (NOAA, 2025; PML,2025).

Ao perder gradualmente a capacidade de neutralizar o carbono e preservar suas funções biogeoquímicas, o oceano deixa de cumprir o papel de regulador climático. O relatório alerta ainda que essa transição marca um ponto perigoso da história ambiental contemporânea, pois o oceano passa de aliado do sistema climático a fonte de instabilidade. Em outras palavras, a linha entre resiliência e colapso foi ultrapassada. O que se observa hoje é um oceano respondendo de maneira cada vez mais imprevisível às pressões antrópicas, com reflexos sobre a atmosfera, os ecossistemas e a economia global.

A ultrapassagem desse limite planetário simboliza o esgotamento de um modelo de desenvolvimento baseado na exploração ilimitada dos recursos naturais. O oceano, que durante séculos sustentou a expansão econômica e energética do mundo moderno, tornou-se o reflexo das contradições desse sistema. A acidificação dos oceanos é um fenômeno ambiental que reflete as escolhas humanas que resultaram no excesso de CO2 na atmosfera.

3. A tríplice crise planetária e os processos oceânicos interligados

Após o alerta do Planetary Health Check 2025 sobre a ultrapassagem do limite planetário da estabilidade oceânica, torna-se evidente que a acidificação não é um fenômeno isolado, mas parte de um conjunto mais amplo de desequilíbrios. O oceano está imerso em uma rede de pressões simultâneas que envolvem o clima, a perda de biodiversidade e a poluição — um triplo colapso que redefine seu papel no sistema terrestre. Essa visão é detalhada no Copernicus Ocean State Report 9, que sintetiza dados de satélite e medições diretas realizadas em escala global. O documento confirma que os mares enfrentam três crises interligadas — climática, biológica e química — que se reforçam mutuamente e ameaçam o equilíbrio da Terra (Copernicus, 2025).

Segundo o relatório, a temperatura média da superfície dos oceanos atingiu níveis recordes em 2023 e 2024, alterando o sistema global de correntes oceânicas, responsável por transportar calor entre as diferentes regiões do planeta e interferindo no transporte de calor entre as camadas marinhas. Essa alteração não apenas modifica a dinâmica climática global, mas também intensifica eventos meteorológicos extremos, como furacões, secas e chuvas torrenciais. O aquecimento oceânico, somado à acidificação e à perda de oxigênio, reduz a produtividade biológica e a capacidade do oceano de absorver dióxido de carbono, agravando o desequilíbrio climático global.

A desoxigenação é um dos fenômenos mais preocupante descritos pelo Copernicus Report. O aumento da temperatura das águas e a estratificação oceânica dificultam a troca de gases entre as camadas e ampliam as chamadas “zonas mortas”, áreas onde a concentração de oxigênio é insuficiente para sustentar a vida. Essa condição vem sendo registrada em regiões como o Golfo do México, o Mar da Arábia e partes do Atlântico Sul, comprometendo ecossistemas e populações pesqueiras inteiras. De regulador climático, o oceano passa a ser um gerador de instabilidade ecológica, afetando diretamente a segurança alimentar e econômica de milhões de pessoas em países de renda média e baixa (UNU, 2023).

O relatório também evidencia a aceleração do derretimento das calotas polares e a consequente elevação do nível do mar. A perda de gelo na Groenlândia, no Ártico e na Antártida não apenas aumenta o volume das águas, mas altera o equilíbrio energético global ao reduzir a capacidade de reflexão da radiação solar. O resultado é um ciclo de retroalimentação, que torna o oceano mais quente acelerando o derretimento, que por sua vez intensifica o aquecimento regional e global. Estudos complementares indicam que, se o ritmo atual for mantido, cerca de 250 milhões de pessoas poderão ser afetadas pela elevação do nível do mar até meados do século, sobretudo em áreas costeiras densamente povoadas e vulneráveis (WEF, 2025; Copernicus, 2025).

A perda de biodiversidade marinha é outro efeito direto da tríplice crise. A combinação de aquecimento, acidificação e desoxigenação altera rotas migratórias, reduz o tamanho dos cardumes e destrói habitats essenciais, como recifes de coral e pradarias marinhas. Espécies adaptadas a faixas estreitas de temperatura e pH estão sendo deslocadas ou eliminadas. (Pirchner, 2025). Esses impactos em cascata atingem toda a cadeia alimentar e revelam a profundidade da crise que se desenrola sob a superfície dos oceanos.

O terceiro eixo da tríplice crise, é a poluição oceânica, que amplifica as demais pressões ambientais. O relatório europeu destaca a disseminação crescente de microplásticos e compostos químicos persistentes, agora encontrados das águas superficiais às profundezas abissais. Essas substâncias comprometem o metabolismo de organismos marinhos e já foram detectadas inclusive em espécies do Ártico e da Antártida, evidenciando que não existem zonas imunes à contaminação. A combinação entre aquecimento e poluição cria sinergias destrutivas como o aumento da temperatura que acelera a liberação de substâncias tóxicas e intensifica a degradação química das águas (Mowbray,2025). Observatórios independentes alertam que as políticas de controle e mitigação permanecem insuficientes, mesmo diante de compromissos multilaterais firmados por diversos países (ClimaInfo, 2025).

Em síntese, o Copernicus Ocean State Report 9 descreve um oceano em rápida transformação, em que os efeitos do aquecimento, da acidificação e da poluição se sobrepõem e interagem. Essa tríplice crise redefine o papel do oceano no sistema climático: de sumidouro de carbono e estabilizador térmico, ele passa a atuar como amplificador das perturbações. O que os relatórios Planetary Health Check e Copernicus revelam, em conjunto, é a emergência de um novo estágio da crise planetária em que a degradação marinha se torna o termômetro mais sensível do colapso ambiental global.

4. Impactos ecológicos e econômicos da acidificação

A acidificação dos oceanos é um dos processos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais devastadores da crise ambiental contemporânea. Ela representa uma transformação química profunda, capaz de alterar não apenas a composição das águas, mas o funcionamento de toda a rede articulada de vida marinha. À medida que o dióxido de carbono dissolvido se acumula, a concentração de íons de carbonato diminui rapidamente prejudicando a formação de conchas e esqueletos calcificados. O resultado é a fragilização das bases ecológicas que sustentam os ecossistemas marinhos e as economias costeiras.

Os organismos calcificadores — corais, moluscos, crustáceos e plâncton — são os primeiros a sentir os efeitos diretos desse desequilíbrio químico. Em diversas regiões tropicais e subtropicais, os recifes de coral, responsáveis por abrigar cerca de um quarto de toda a biodiversidade marinha, estão perdendo sua capacidade de regeneração. Pesquisas conduzidas pela NOAA e pelo Plymouth Marine Laboratory identificaram danos estruturais em esqueletos de corais e em conchas de moluscos, além de alterações fisiológicas em crustáceos e peixes de recife. Em laboratório, experimentos mostraram que pequenas reduções no pH são suficientes para comprometer processos metabólicos essenciais, reduzindo taxas de crescimento, fertilidade e sobrevivência (NOAA, 2025; PML,2025).

Publicado recentemente na revista Science, em outubro de 2025, um estudo revelou que duas espécies emblemáticas de corais, Acropora palmata (“chifre-de-veado”) e Acropora cervicornis (“chifre-de-alce”), foram consideradas funcionalmente extintas nos recifes do Mar da Flórida. A pesquisa, conduzida nos arquipélagos de Florida Keys e Dry Tortugas, constatou que o branqueamento causado por calor extremo em 2023 provocou a morte de quase todos os indivíduos dessas espécies. Embora algumas colônias sobrevivam, suas densidades são insuficientes para manter a estrutura dos recifes. A perda desses corais compromete a biodiversidade marinha e aumenta a vulnerabilidade costeira. Segundo o relatório, com o aquecimento contínuo dos oceanos, eventos de branqueamento severo devem ocorrer anualmente até 2040, podendo levar a extinções globais de corais no Caribe(Manzello et al, 2025).

Outro exemplo preocupante vem do Havaí, onde pesquisas realizadas pelo Instituto de Oceanografia da Universidade do Havaí detectaram níveis inéditos de corrosividade nas águas superficiais, associados a uma degradação acelerada dos recifes locais. Essas mudanças ameaçam não apenas os ecossistemas, mas também os serviços ecossistêmicos que deles dependem, como a proteção natural das costas, o turismo e a pesca artesanal (Grabowski,2025). Em algumas áreas do Pacífico, a acidificação já compromete a fixação de carbonato de cálcio em larvas de corais, o que reduz a taxa de reprodução e a resiliência dos recifes — fenômeno que, quando combinado com o aquecimento, tende a provocar colapsos ecológicos irreversíveis (PBScience, 2025; Grabowski,2025).

Os efeitos também atingem cadeias alimentares superiores, revelando que a acidificação é um problema sistêmico. Pesquisas recentes demonstram que até os dentes de tubarões apresentam sinais de desgaste e perda de densidade mineral em regiões onde o pH da água caiu significativamente, comprometendo a eficiência predatória desses animais e, consequentemente, o equilíbrio dos sistemas alimentares marinhos (Pirchner, 2025). Trata-se de uma evidência simbólica e científica do alcance da crise, pois mesmo os predadores de topo, situados no ápice da estrutura ecológica, estão sendo afetados por alterações invisíveis no ambiente químico que os sustenta.

As consequências econômicas são igualmente expressivas. Estimativas indicam que mais de três bilhões de pessoas dependem direta ou indiretamente dos oceanos para alimentação, renda e bem-estar. A pesca, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais, já registra quedas significativas de produtividade, associadas à redução de espécies calcificadoras e à deterioração dos recifes que servem de habitat e berçário natural (WEF,2025). Comunidades costeiras inteiras enfrentam o declínio da biomassa pesqueira e o aumento da insegurança alimentar, fenômeno que afeta de forma mais intensa os países de menor renda, onde o consumo de peixe representa a principal fonte de proteína animal (UNU, 202WEF,2025).

Além dos prejuízos à pesca e à biodiversidade, a acidificação tem impactos diretos sobre a economia global. Setores como turismo, transporte marítimo e aquicultura sofrem com o aumento dos custos de operação, a perda de atratividade de ecossistemas degradados e a necessidade de adaptação a novas condições ambientais. Segundo análises do World Economic Forum, os danos econômicos associados à degradação marinha podem ultrapassar centenas de bilhões de dólares nas próximas décadas, caso o ritmo atual de acidificação e aquecimento persista (WEF, 2025). Esse quadro reforça a interdependência entre saúde ecológica e estabilidade econômica. A economia global entra em desequilíbrio, quando ocorre degradação oceânica.

A acidificação dos oceanos, portanto, é mais do que um fenômeno químico, é um processo que traduz a interconexão entre sistemas naturais e sociais. Seus efeitos percorrem toda a cadeia que liga o fitoplâncton aos mercados internacionais de alimentos, atravessando dimensões ecológicas, econômicas e políticas. A deterioração da base marinha da vida na Terra evidencia que não há separação possível entre a conservação dos ecossistemas e a segurança das populações humanas. Proteger o oceano é, em última instância, proteger a própria viabilidade das sociedades que dele dependem.

5. A dimensão política e o fracasso da governança global dos oceanos

A crise dos oceanos não é apenas resultado de transformações físicas e químicas. Ela reflete, sobretudo, o fracasso político da governança ambiental internacional. Apesar de décadas de alertas científicos e de sucessivas conferências multilaterais, a proteção marinha continua marcada por promessas não cumpridas, lentidão nas implementações e ausência de mecanismos eficazes de responsabilização. A degradação oceânica tornou-se o resultado da incapacidade dos governos e das instituições globais de conciliar interesses econômicos imediatos com a necessidade de preservar o sistema que sustenta a vida no planeta.

Os relatórios recentes reforçam essa constatação. Tanto o Planetary Health Check 2025 quanto o Copernicus Ocean State Report 9 demonstram que as políticas internacionais seguem aquém do necessário para conter a acidificação, o aquecimento e a poluição marinha. O Tratado Global dos Oceanos, aprovado em 2023 pela Organização das Nações Unidas após quase duas décadas de negociações, ainda não teve sua aplicação efetiva. Dos compromissos assumidos para proteger ao menos 30% das áreas marinhas até 2030, apenas uma fração mínima foi implementada, e boa parte das zonas designadas permanece sem instrumentos de monitoramento ou financiamento estável (Copernicus, 2025; Clima Info, 2025).

A lentidão na execução das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (ODS 14) relativo à água é outro sinal de paralisia institucional. O objetivo, que previa a redução significativa da poluição marinha e o fim dos subsídios à pesca predatória, avança de forma desigual e sem coordenação global. Países desenvolvidos continuam a financiar suas frotas industriais e a explorar recursos em alto-mar, enquanto nações em desenvolvimento enfrentam dificuldades para cumprir as metas por falta de apoio técnico e financeiro. O resultado é um cenário em que as responsabilidades estão desproporcionalmente distribuídas, consolidando um padrão de desigualdade ecológica entre Norte e Sul globais (WEF,2025, UNU,2025).

A política internacional, ao tratar os oceanos como espaços periféricos e economicamente exploráveis, perpetua uma lógica extrativista que contraria os próprios princípios do desenvolvimento sustentável. Grandes economias seguem ampliando a mineração submarina, as rotas de transporte e as atividades de exploração energética em águas profundas, mesmo diante de alertas sobre seus impactos irreversíveis. O financiamento para uma “economia azul sustentável”, prometido em fóruns multilaterais, continua concentrado em projetos voltados à inovação tecnológica e à expansão produtiva, em vez de priorizar a conservação e o fortalecimento das comunidades locais (WEF,2025, ClimaInfo, 2025).

O resultado é um claro paradoxo. Ao mesmo tempo em que os oceanos se tornam o centro das discussões sobre sustentabilidade, continuam a ser tratados como territórios secundários. A ausência de mecanismos de governança integrados e a fragmentação entre as convenções internacionais sobre o clima, a biodiversidade e o direito do mar por exemplo, dificultam respostas coerentes a uma crise que é, por natureza, sistêmica. O oceano, por conectar todos os componentes do sistema terrestre, exige uma gestão multilateral igualmente integrada. No entanto, o que se observa é um quadro de relativa dispersão, no qual cada país e instituição atua de forma isolada diante de uma emergência comum.

A superação desse quadro passa por reconhecer que a governança dos oceanos é também uma questão de justiça global. Sem uma redistribuição equitativa de recursos, sem mecanismos que responsabilizem as nações poluidoras e sem compromissos vinculantes de longo prazo, o colapso oceânico continuará a avançar. A degradação marinha não é um problema técnico, mas político. Trata-se de um reflexo da desigualdade nas relações internacionais e da incapacidade coletiva de priorizar o bem comum sobre o lucro imediato.

6. A ciência e a sociedade diante do colapso oceânico

A aceleração da crise oceânica tem mobilizado a comunidade científica e a sociedade civil em uma escala sem precedentes. Diante da inércia política e do avanço das pressões sobre os ecossistemas marinhos, cresce uma aliança entre pesquisa, educação e ativismo, que busca não apenas compreender as transformações em curso, mas também influenciar as decisões globais sobre o futuro do mar. Essa convergência reflete uma mudança de paradigma, com o conhecimento científico deixando de ser apenas descritivo e passando a atuar como instrumento de ação e resistência frente ao colapso ambiental (PBScience, 2026; Copernicus, 2025).

Entre as iniciativas mais relevantes está o Programa OARS (Ocean Acidification Research for Sustainability), criado no âmbito da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030). O programa coordena ações científicas e políticas em escala global para monitorar os efeitos da acidificação, orientar políticas públicas e fortalecer redes de pesquisa nacionais. Com base em medições padronizadas e dados de longo prazo, o OARS permite comparar a evolução do pH marinho em diferentes regiões do planeta, além de avaliar seus impactos sobre espécies, ecossistemas e comunidades humanas (UNITED NATIONS,2025). Trata-se de uma iniciativa que exemplifica o papel transformador da ciência quando articulada a políticas de sustentabilidade e justiça ambiental.

Universidades, centros de pesquisa e ONGs também vêm desempenhando um papel essencial na tradução dos diagnósticos científicos em propostas concretas. Projetos de monitoramento costeiro, educação ambiental e restauração ecológica têm se multiplicado, especialmente em regiões tropicais e insulares. Em muitos casos, comunidades locais são capacitadas para realizar medições e registrar dados, integrando o conhecimento tradicional aos métodos científicos. Essa combinação amplia a base de dados sobre as transformações marinhas e fortalece o vínculo entre ciência e cidadania, aproximando os impactos globais da realidade cotidiana das populações costeiras (Payton, 2025, UNU,2023).

Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que a produção científica, por si só, é insuficiente para reverter o quadro atual. A ciência precisa estar associada à mobilização social e à atuação política, capazes de transformar conhecimento em decisão e evidência em mudança de rumo. Nos últimos anos, conferências internacionais e fóruns regionais passaram a incluir a sociedade civil em suas discussões, reconhecendo o papel das comunidades costeiras, povos indígenas e pequenos Estados insulares como atores legítimos na construção de soluções. Essa democratização do debate representa um avanço importante na tentativa de tornar a governança dos oceanos mais inclusiva e efetiva (Nairobi Convention, 2024).

A resposta à crise oceânica, portanto, depende da convergência entre saberes científicos e sociais. A ciência fornece o diagnóstico e as ferramentas para compreender o colapso, mas é na articulação com a sociedade que surgem as condições para enfrentá-lo. É grande o desafio pois trata-se de reverter décadas de degradação, conter o avanço da acidificação e reconstruir a relação entre humanidade e mar em bases sustentáveis. O que está em jogo não é apenas o futuro dos ecossistemas marinhos, mas o próprio equilíbrio planetário. Nesse sentido, a mobilização científica e social que deve ser fortalecida é, também, uma forma de resistência e de esperança racional diante da crise mais profunda que os oceanos já enfrentaram.

8. Conclusão

O estado dos oceanos reflete o estado do planeta. As águas que cobrem mais de dois terços da superfície terrestre funcionam como reflexo e síntese das escolhas humanas. Cada dado sobre a queda do pH, o aquecimento das correntes ou o desaparecimento de recifes revela a mesma mensagem: a crise dos mares é a expressão visível de um modelo civilizatório que ultrapassou os limites físicos e éticos de sustentabilidade. O oceano, antes visto como fonte inesgotável de recursos, tornou-se o indicador mais sensível do desequilíbrio planetário.

Os relatórios divulgados em 2025 reforçam essa percepção. O Planetary Health Check e o Copernicus Ocean State Report 9 não se limitam a registrar o agravamento da acidificação e do aquecimento marinho; eles mostram que o oceano já não cumpre plenamente sua função de estabilizador do sistema climático. A transição de um mar resiliente para um mar em colapso redefine o entendimento da crise ambiental. Não se trata apenas de enfrentar mudanças climáticas, mas de impedir que os processos vitais da Terra entrem em regime de instabilidade permanente.

Diante desse quadro, a tarefa que se impõe é política, ética e coletiva. A reversão do colapso oceânico depende de um esforço global que ultrapasse fronteiras nacionais e interesses econômicos imediatos. Requer vontade política, cooperação científica e compromisso social. Nenhum país isolado conseguirá restaurar o equilíbrio marinho; é necessária uma governança que reconheça o oceano como bem comum da humanidade e que distribua responsabilidades de forma justa entre nações e gerações.

A articulação entre as agendas de clima, biodiversidade e oceanos é particularmente relevante diante da aproximação da COP30. O evento representa uma oportunidade decisiva para consolidar compromissos que conectem a descarbonização global à proteção dos sistemas marinhos. As metas de neutralidade de carbono e de restauração da biodiversidade só terão sentido se incluírem o oceano como eixo central da estabilidade planetária. A convergência entre as políticas climáticas e marinhas é, portanto, a base de qualquer estratégia duradoura de sustentabilidade.

Referências

Antonisse, J. (2025, Oct 13) Ocean Acidification: 7th Planetary Boundary Now Breached, Scientists Warn. Earth.com. Disponível em: https://shre.ink/Antonisse

ClimaInfo (2025, Jun 09) Silenciosa, acidificação dos oceanos atinge patamares sem precedentes. Disponível em: https://shre.ink/ClimaInfo

Copernicus (2025, Sep 25) Copernicus Ocean State Report 9 Release. Copernicus Marine Service. https://marine.copernicus.eu/news/copernicus-ocean-state-report-9-release

Grabowski (2025, Jul 14) Unprecedented acidification ahead for Hawaiian corals. University of Hawai‘i at Manoa. Disponível em: https://shre.ink/Grabowski

Manzello, D.P., Cunning, R., Karp, R.F. et al (2025) Heat-driven functional extinction of Caribbean Acropora corals from Florida’s Coral Reef. Science. V. 390, N. 6771, p. 361-366.

DOI: 10.1126/science.adx7825

Mowbray, S. (2025, Jun 26) As ocean acidification ramps up, experts call for speedy ocean protection. Mongabay. Disponível em: https://shre.ink/Mowbray

Nairobi Convention – NC (2024). A Review on Ocean Acidification and its Potential Impacts on Marine Environment and Food Security in The Western Indian Ocean. NC Series (Online), No. 2024/01. Nairobi: Kenya. Disponível em: https://shre.ink/NairobiConvention

National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA (2025, jun 11) Study finds ocean acidification is more pervasive than previously thought. NOAA Research. Disponível em: https://shre.ink/NOAA

Payton, B. (2025, Oct 14) Our future depends on it’: Sylvia Earle’s lifelong mission to save the ocean. Reuters. Disponível em: https://shre.ink/Payton

Pirchner, D. (2025, Aug 27) Built for cutting flesh, not resisting acidity’: sharks may be losing deadly teeth to ocean acidification. Frontiers. Disponível em: https://shre.ink/Pirchner

Planetary Boundaries Science – PBScience (2025) Planetary Health Check 2025. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Potsdam, Germany. Disponível em: https://shre.ink/PBScience

Plymouth Marine Laboratory – PML ( 2025, Jun 09) Ocean acidification more advanced than previously thought. Disponível em: https://shre.ink/PlymouthMarineLaboratory

Potsdam Institute – PI (2025, Sep 24) Seven of nine planetary boundaries now breached – ocean acidification joins the danger zone. Disponível em: https://shre.ink/Potsdam

United Nations – UN (2025) Ocean Acidification Research for Sustainability (OARS) Programme. Department of Economic and Social Affairs. Disponível em: https://shre.ink/UnitedNations

United Nations University – UNU (2023, Jun 06) Expert Q&A: Unveiling the causes, impacts and solutions of ocean acidification. United Nations University’s Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS). Disponível em: https://shre.ink/UNU

World Economic Forum – WEF (2025, Jan) State of Nature and Climate 2025. Centre for Nature and Climate. Disponível em: https://shre.ink/WorldEconomicForum

in EcoDebate, ISSN 2446-9394

[ Se você gostou desse artigo, deixe um comentário. Além disso, compartilhe esse post em suas redes sociais, assim você ajuda a socializar a informação socioambiental ]